Amigo Javier,

“En mi casa interior se libraba una gran contienda”, confesaba San Agustín.

Mientras subo la calle Atocha, presto atención a las palabras del padre de la Iglesia, que son de una brutalidad ilimitada.

Hoy subo demasiado pronto, ayer demasiado tarde, ¿mañana…? A cada uno de los días en el barrio le corresponde la invención del tiempo.

Dejo a la izquierda la antigua Facultad de Medicina y a la derecha el nuevo Hotel Radisson. Esta calle de infancia es un dorso de espalda y una mujer esnucada en el depósito de cadáveres. Mi madre.

Está oculto su ombligo, el sexo, el regazo. Tiene sus secretos: creerla descubierta es un malentendido provocado por la ignorancia o el desinterés. La vida.

Me olvido de que estoy subiendo y divago. Estoy en los ochenta y pico, edad adecuada para mí.

Día del “Cuerpo del Señor”, “Señor mío y Dios mío”

Allí, enfrente, las empresas “Calmera”. Me detengo.

“Hay momentos y lugares que reclaman el vaciado de toda intención. Hay efectos sin causa.

Hay honores impensables que suceden de repente. El apretón de manos de una persona a la que admiras, por ejemplo; la invitación para estar juntos a personas que están luchando por unos mismos derechos. O sea.

– Mamá, viene Paco de Coro –grita Toni desde el balcón de un segundo piso.

– Baja a la portería y le abres la puerta. Pero… sin salir a la calle… sin salir.

Y Toni Lumbreras Chacón del abrazo que me pega, en plena calle, me tira el bastón y las gafas. Todo en Toni funciona a aliento. Él allana cualquier espacio sin trucos y de corazón.

Lo que asombra en Antonio es esa energía suficiente para invadir la plaza del Reina con su forma de jugar al fútbol.

También en Salesianos. También en El Retiro, donde voy a verle jugar:

– ¿O sea que te importo, Paco?

– ¡A ti que te parece campeón!

Los poros se me dilatan para absorber el aria sedienta de mi sudor, interpretado por unas avispas cimarronas. Vaya.

Precisamente frente a la Tienda de la Miel, la batería de alguna cigarra quiere poner los relojes del clima en hora. En vano. El cambio climático es un hecho.

A poco que uno se fije tienen miel de toda España y una báscula como las de posguerra. Es de posguerra.

Estaba en el centro de esa vida, cuando salta en avalancha un chiquillo, salido del Hotel San Blas y se me abraza.

– ¡Un abuelo, un abuelo! –dice.

– ¡Mamá, un abuelo! –repite.

Incluso mientras lo escribo lo estoy escuchando.

Las palabras me crujen en la hoja.

– Mamá, mira, un abuelito.

– Perdone, señor. Mi chico apenas tiene cuatro años.

– ¿Cómo te llamas?

– Johnny.

Los gritos de Johnny son continuados. Quizá habían entrevisto una meta. No sé. Quizá le bastaba haber llegado a una frontera: un anciano, donde la vida se detiene y el viento ya no tiene polvo que levantar.

– En inglés, Johnny. Habla en inglés.

– Dile que eres inglés. Que tu padre es inglés.

Me siento, amigo Javier, en el centro de mí mismo, uno de esos centros que llegan sin previo aviso. Quienes se hallan así quieren permanecer así, en el eje de rotación.

– Come on! Come on!

– Disculpe, señor. Despídete, Johnny, vamos.

– Dale un beso.

Me doy cuenta de estar en uno de esos ejes, en torno al que gira un carrusel parlanchín, que no me suelta. Todo un cura católico de 82 años, asediado e impedido por un mocoso anglicano.

Un hereje, Javier.

En el principio yo estaba aquí –en Atocha– antes de nacer. Y enfrente del Hotel San Blas. Es 11 de junio de 2023, domingo del Corpus. Vivir es un ejercicio analógico hecho de fragmentos minúsculos de asuntos normales. Pero de vez en cuando necesitamos pactos de credibilidad para no tener que explicarnos del todo lo sobrenatural. O lo insólito. O lo impertinente.

Desconcertado, miro alrededor.

Veo vivir en la escasez y en la opulencia por la calle.

Errando por aquí y por allá, a la vera de las tiendas, hasta de cannabis, me quedo a pie firme en la puerta abierta de la capilla de la Vera Cruz. Sospecho que provoco inquietud en el hermano guardián que se sienta a la entrada, detrás de una mesita con recuerdos piadosos. Sabe que soy diferente a otros turistas por el bordado religioso en mi chupa y eso le desasosiega. Quizá intuye mi concupiscencia de santidad, ese erotismo sacro profesional.

Al cruzarse nuestras miradas se rebulle, se altera.

Termino por sentarme en el último banco con los ojos cerrados.

Ya no nos miramos.

La ceguera voluntaria aumenta el riesgo de mis visiones, que tanta angustia me causan durante las operaciones. No sé por qué, es precisamente en los quirófanos donde flamean ciertas visiones. Los bisturíes me trastornan como si en mis cortes estuvieran partidos por la mitad todos los planetas.

Desde hace tantos tantos años no puedo rezar para buscar la paz interior, esa es la lección diaria, lo dice la grande Santa Teresa, sería como traicionar la guerra que estamos obligados a cumplir; sería como echar a la basura tanto sacrificio.

En realidad, amigo Javier, la paz interior no existe.

Es la guerra interior la que nos mejora y purifica.

Y fue la epifánica muerte de mis hermanillos bebés y de mi madre y mi padre tan pronto, y de mamá Nona y mi tío, mosén Gregorio, lo que me resulta difícil de romantizar. Todavía.

En mitad de mi pequeña historia y de la historia contemporánea:

Los vendedores de crece pelo espiritual no nos sirven,

ni los orates soporíferos, o melifluos,

ni los mistagogos de “hojas dominicales”,

ni los sermoneadores carentes de vida y de honestidad, y de audacia,

y de poética, eminencia poética,

ni los botarates de sonrisa eterna y dulzona,

ni los ascetas de moqueta y de alfombrilla y de despacho,

ni los cultivadores de imitaciones supinas, de estafas supinas, de máscaras supinas, de tonterías supinas.

Desde el barrio de Lavapiés es así. Desde calle Atocha también. Por dentro somos como un Vietnam particular y propio. En este barrio crecen las florestas más lujuriantes de Saigón, rosaledas sembradas de miles de minas. Millones de minas.

“En mi casa se libraba una gran contienda”, confesaba San Agustín.

En mitad de la vida de mi barrio:

Calcinados de muertes por COVID-19,

expoliados del léxico propio y del idioma,

agredidos hasta en la naturaleza sexual,

invadidos de narcopisos, pensiones “día/noche”,

desmenuzados de sentimientos, deseos y afectos,

busco mi procesión de Corpus,

apenas barro, ausencia,

como en el principio de mis días,

cuando no había nada que ocultarse,

ni ocultarme,

porque la caricia de mi madre

no sabe terminarse.

Tampoco las caricias de las madres del barrio hoy.

“Día del Cuerpo de Señor”

“Señor mío y Dios mío”.

Vuelvo a casa.

Vuelvo a la celda,

al ventalle de cedros de la llama viva,

encendida en el verso de San Juan de la Cruz,

para trazar líneas rectas

sobre el pequeño y profundo río de la vida,

ya casi casi en la desembocadura,

cuánto he amado tu incesante rumor,

cuánto he amado arrojarme sobre tus tibias ondas.

Al llegar a “Marqués de la Valdavia”

me choco, de bruces, con la bendición del Señor desde la custodia.

El Cuerpo de Cristo se enciende con una ley nueva,

que pone en la boca del cura católico las orquídeas sagradas,

lejos todavía la decadencia de los sentimientos que se apagan.

Me detengo, junto a otras personas, y adoramos.

Otros viandantes aceleran el paso, calle abajo.

Resbala la escasa lluvia por los pliegues de la tierra y del alma.

“En mi casa se libra una gran contienda”,

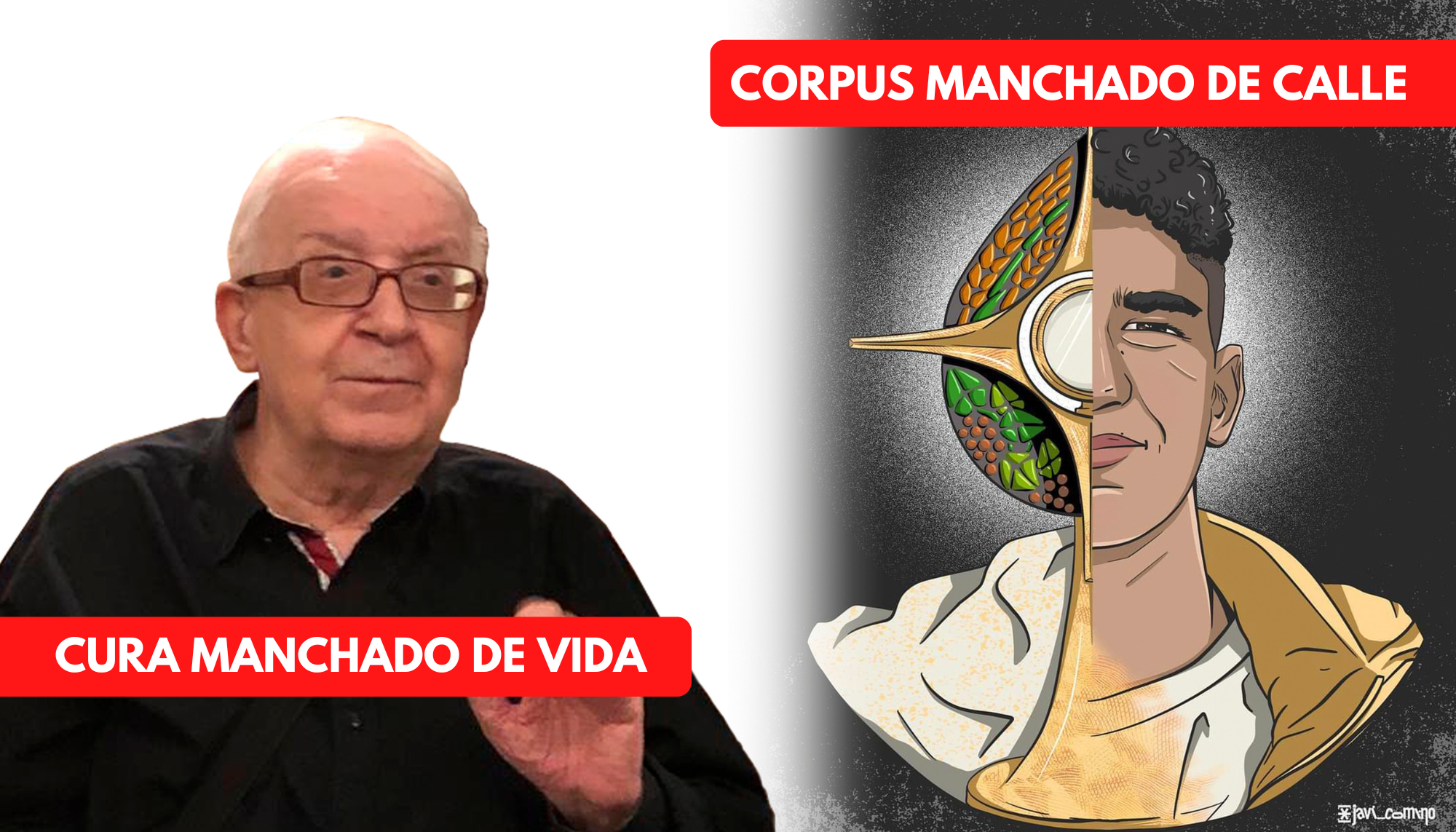

el “Corpus Christi”,

es Corpus manchado de calle,

soy un cura manchado de calle,

manchado de vida.

A veces la realidad se deja ver como si fuese por entero real, amigo Javier.

0 comentarios