-

Rescoldos calientes

Llueven besos de la tramontana.

No habrá una sola Navidad

más hermosa

que la que pasé con mi madre,

mi padre y mi hermano.

Ni siquiera las que pasé con mi abuela,

Mamá Nona,

en Casbas de Huesca.

– Os haré galletas al horno –decía.

Y nos plantaba un beso prolongado

en los cabellos fríos.

Llegaba la Navidad.

Compremos un pavo,

y cocinémoslo en casa –dice.

Arreglémonos con lo nuestro.

Papá ha traído turrón turrón

de Jijona.

Solo para esa Noche y ese Día

y “Anís la Castellana”

solo para esos días.

Los espíritus familiares

me frotan la cara en la cocina llena

y me tranquilizan.

Conservo los tebeos y el Ripalda

cerca de mi piel y me calientan,

su papel debe haber crecido

bajo sartenes de sol, oye.

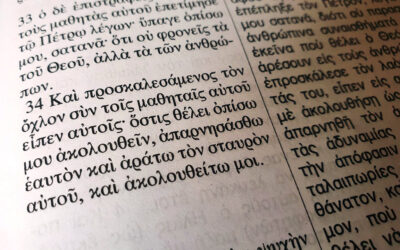

– El 24 y 25 celebramos el nacimiento

del Señor Jesús en Belén de Judá.

– Digo Belén, porque Belén fue su pueblo.

Belén, sin embargo, es ancho como cada hombre, hijos.

Sin ir más lejos,

Belén está en casa, en la cocina.

Belén apremia,

aprovechando la herida de su nacimiento,

que se ensancha año tras año

con fe y saber esperar.

Puedo asegurarte, amigo Javier, que desde ese pequeñajo

soy un acosador de este tipo de palabras de mi madre,

entre pucheros;

no las dejo tranquilas

porque pretendo volver

con un puñado de rescoldos calientes.

-

Asqueroso Manzanares / La ventana

La historia no tiene leyes,

pero tiene nombres propios.

El caso es que mi madre

prefiere llamar a las cosas por su nombre,

–tiene sus consecuencias, no importa–.

Hay que hacer de todo, todo.

Nada de rematar a medias.

Fuera vecindonas y balconeras,

fuera balconeras y remendonas.

Quedan siempre pequeñas,

enanas,

para las cuestiones grandes.

La parroquia “Beata Ana”

queda cerca,

puede enfocar la lejanía

de nuestros bautismos

y la cercanía de cada noche.

Llegan agradables noches frescas

también en verano y en Lavapiés.

Me asomo a la ventana

y miro en busca de estrellas.

Cuando llega mi madre y mi hermano,

nos ponemos a recorrer con la nariz

hacia arriba la Via Lactea.

Ella dice que es una tapadera.

Mi hermano que es una red,

y que cada estrella es como un nudo.

Yo me callo.

Ella dice que estamos a la misma altura

que las estrellas,

aunque no lo parezca.

“Protégenos, Señor”, dice.

Es una orden.

El lugar físico de la oración es la ventana.

Nos envuelve el vacío del barrio

para hacer posible el encuentro.

No sé qué vivió mi madre en la guerra en Madrid,

ni sé qué vivió en la República en Granada,

pero no invoca a Dios en el centro urbano,

ni en las plazas de Atocha o Sol,

sino en la soledad inhóspita

del viento y del sol,

en el desierto asqueroso del Manzanares

tan cerca de la “Beata Ana”.

-

Concebir esperas

“Protégenos, Señor”, dice mi madre

desde la ventana.

Dice el salmo 78:

“Y los condujo a su límite santo” (Sal 78,54).

Dios lleva a los hebreos al desierto,

porque ese es el lugar del encuentro.

El lugar propio de nuestra oración infantil

estaba en los límites de ese paisaje

–seco, árido, ceniciento–

donde la vista se pierde,

desde la ventana.

Pero el sello de autenticidad

estaba aquí en la parroquia “Beata Ana”

–grandona, desangelada, fea–,

donde se encuentra la pila bautismal

de mi bautismo en 1941.

– Nuestro buen Dios ha renunciado

a estar en todas las partes

para dejarnos sitio en todas las criaturas

y a todo lo creado…

Y se hace presente en ese pan, chicos.

Esperemos un poco, escuchemos por dentro.

Quien reza lo alcanza.

“Dichosos los que esperan en él”,

escribe Isaías 30, 18.

– Mami, y qué esperamos.

Y para qué hay que esperar.

– “Porque nuestro buen Dios espera

para sernos misericordiosos”.

Paco, yo te esperé nueve meses,

después de perder a Alejandro.

Román, yo te esperé tres años, hijo.

Tenemos que esperar para ser misericordiosos.

Amigo Javier, para mi madre el tiempo de Adviento y Navidad

era imitativo, seguía el modelo de la eternidad de un Dios,

que acepta hacerse periódico, reducirse a intemporal,

enchiquerarse… para irrumpir en la sociedad

en fechas pautadas de nacimiento, muerte y resurrección.

-

El nacimiento

Si alguien leyera dentro de mí,

abriéndose camino a través de mí,

excavando túneles,

bebiendo de mis branquias,

podría llenar el espacio de resplandores,

mosaicos, de luces de colores,

“nacimientos” de figuritas de arcilla,

guardadas en cajas de cartón

de zapatos “Segarra”

durante el año en el repostero mayor.

La Virgen, San José y el Niño Jesús,

con la mula y el buey

entre nubes de papel pintadas y recortadas,

y tierras de los solares y calviteros

del paseo de la Chopera o de la calle Embajadores.

Los tres Reyes Magos:

Mechor, Gaspar y Baltasar

llenos de resplandores de papel plata,

máxima luminiscencia de posguerra.

Y pastores, y lavanderas y ovejitas,

compradas con los ahorrillos de la hucha

en las casetas de la Plaza Mayor.

Y el castillo de Herodes de cartón piedra

y el molino, y las chozas y el río dibujado.

Todo hundido por la luz que caía a plomo

desde dos bombillas colgadas,

como si la luz tuviera peso

y pudiera caerse de golpe

y tirarte los camellos a la cabeza.

Y sentir el peso incalculable de la luz,

la ley del verdadero proyecto

que Dios esperaba de nosotros

que resultaba imposible seguir mirando,

que resultaba imposible seguir hablando.

0 comentarios